يوسف شاهين في اليوم السادس بين الحلم والوباء والحب المستحيل

![دعاء أبو الضياء]() دعاء أبو الضياء

دعاء أبو الضياء- 02:03 مساءً - 23 اكتوبر 2025

- نقد آخر لنفس المستخدم

من الصعب الحديث عن يوسف شاهين دون أن نسهب في الغزل بعالمه الفريد؛ عالم ينسج الصورة كأنها مقطوعة موسيقية، ويجعل الصوت امتدادا للوجدان، والضوء لغة ثانية للحوار. شاهين، ذلك المخرج الذي لا يكتفي بسرد الحكاية، بل يخلق كونا بصريا متكاملا تتناغم فيه الصورة مع الإيقاع والموسيقى والمكان، ليحول كل فيلم إلى تجربة حسية متجاوزة للسينما التقليدية. وفي فيلمه اليوم لاسادس، الصادر عام 1986، تتجلى هذه الروح بكل قوتها؛ فيلم غريب، شاعري، مزعج، جميل، ومكتمل سينمائيا حتى في لحظات لا منطقية. واعتقد أن اشتراك مدير التصوير محسن نصر مع شاهين هنا هو مفتاح جمال الفيلم البصري، فنصر لا يلتقط الصورة فحسب، بل ينحت الضوء والظل في مشاهد المقابر والبحر، حتى نكاد نشعر أن الموت والحياة يلتقيان في لقطة واحدة، الظلال تنطق، والضوء يرقص، والكادرات غير المألوفة تخلق توترا بصريًا مدهشا، وكأن الكاميرا ترى من الداخل لا من الخارج. هذا الفيلم درس في كيفية توظيف الإضاءة كدراما لا كزخرفة؛ ويعتبر أحد أكثر عناصر الفيلم إبداعا هو الديكور الذي يصهر الواقعي بالرمزي البيوت الشعبية، المراكب النيلية، الأزقة الضيقة، وحتى غرف المرضى جميعها تبدو كأنها خارجة من كابوس ملون. شاهين لا يكتفي بتصوير الواقع، بل يعيد خلقه بطريقته، فيصير كل جدار له حكاية، وكل زاوية تفتح على عالم آخر، وهو ما ظهر بشكل كبير في الانتقال بين الداخل والخارج يتم بسلاسة حلمية، وكأن الكاميرا تعبر من الواقع إلى اللاوعي، من مصر الحقيقية إلى مصر المتخيلة التي تراها عين يوسف شاهين فقط. وبالطبع كانت الموسيقى التصويرية لـ عمر خيرت القلب النابض للفيلم فخيرت هنا لا يعزف نغمات تزيينية، بل يعبر عن الانكسار الإنساني، وعن الرحلة بين المرض والحب والموت. وعلى الرغم من اكتمال الفيلم من حيث الصورة والموسيقى والديكور، تبقى القصة موضع جدل: فالحب بين السيدة الستينية (داليدا) والشاب القراداتي (محسن محي الدين) يبدو غريبا، غير منطقي، وربما صادما للمشاهد، لكن هذه الغرابة نفسها جزء من فلسفة شاهين؛ فالحب عنده لا يخضع للمنطق، بل للقدر والرغبة والاحتياج الإنساني في مواجهة الموت، القصة مأخوذة عن رواية للكاتبة أندرية شديد، التي قالت إنها استلهمتها من أحداث حقيقية في مصر، لكن شاهين أعاد تشكيلها لتصبح رحلة رمزية عن الخلاص في زمن الوباء، وعن الإنسان الذي يبحث عن الحياة في أحلك لحظاته. وإذا تحدثنا بشكل أوضح عن الأداء التمثيلي لمحسن محي الدين الذي قدم واحدا من أعمق أدواره، حيث شخصية “القراداتي” التي تجمع بين الطفولة والجنون، بين الرغبة في النجاة والذوبان في الآخر، حتى المشاهد التي قطعها المونتاج أو بدت غريبة الإيقاع، ظل أداؤه فيها نابضا بالصدق، وكأنه يترجم رؤية شاهين نفسه عن الإنسان الباحث عن معنى. أما داليدا، فهي علامة استفهام كبرى؟! فلم تكن موفقة في اللهجة المصرية، ولا في تجسيد سيدة من حي شعبي، فبدا حضورها غريبا عن البيئة المحيطة، ومع ذلك، منحها شاهين هالة من الأسطورة، وكأنها كائن خارج الزمن، فكان اختيارها رغم عدم مصريتها سببًا في عالمية الفيلم وانتشاره في المهرجانات، حتى لو فقد شيئا من مصريته الأصيلة. في النهاية: فيلم اليوم السادس ليس فيلما للمتعة البسيطة، بل تجربة حسية وفكرية صعبة، فهو يجمع بين الجمال البصري والموسيقي، وبين الغموض العاطفي والرمز الفلسفي. قد لا نفهم كل ما أراده شاهين، لكننا نحسه بكل حواسنا: نرى الضوء، نسمع الوجع، ونشم رائحة النيل والموت في آن واحد، إنه فيلم عن الحياة كما يراها يوسف شاهين جنون جميل بين الحب والوباء والسينما.

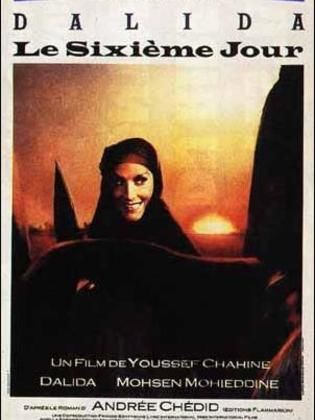

- اليوم السادس

- فيلم - 1986

نقد آخر لفيلم اليوم السادس

| عنوان النقد | اسم المستخدم | هل النقد مفيد؟ | تاريخ النشر |

|---|---|---|---|

| يوسف شاهين في اليوم السادس بين الحلم والوباء والحب المستحيل |

|

0/0 | 23 اكتوبر 2025 |