"الميدان": كيف تتحدث عن الثورة في ساعة ونصف؟

- مقال

- 04:10 مساءً - 7 مارس 2014

- 2 صورتين

- كتبه محمود راضي تابع

-

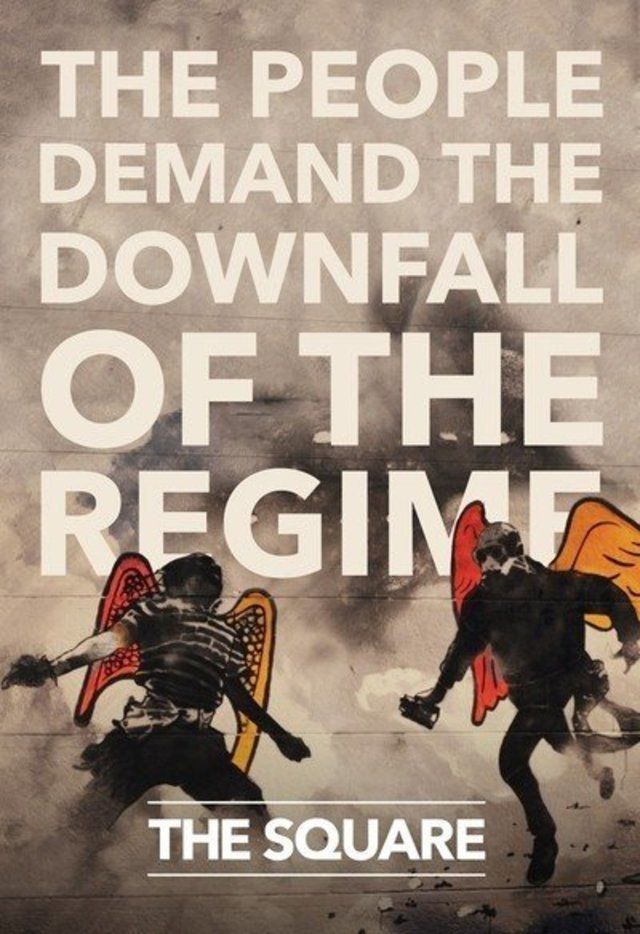

فور الإعلان عن اختيار الفيلم الوثائقي " الميدان" للمخرجة المصرية المقيمة في أمريكا جيهان نجيم ليكون واحدًا من الأفلام الخمسة المتنافسة على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم وثائقي لهذا العام، نال الفيلم موجة عارمة وغير اعتيادية من الاهتمام الإعلامي، وفردت له مساحات هائلة من النقاش في الصحف والمواقع الإخبارية والبرامج التليفزيونية، وهذا الاهتمام – بالتأكيد - أمر مفهوم وله الكثير مما يبرره، ربما لأنه لم يسبق لفيلم مصري من قبل أن يكون بهذا القرب بعد العديد من المحاولات عبر السنين من أجل محاولة الاقتراب بهذا القدر، وربما لأن الفيلم يتمحور بالكامل حول الموضوع الوحيد الذي شغل غالبية المصريين على مدار السنوات الثلاث الفائتة: الثورة.

للوهلة الأولى، قد تبدو فكرة استرجاع ما كان من أمر الثورة على مدار ثلاث سنوات كاملة من عمرها، وتوثيق الكثير من الأحداث التي جرت حاملة للكثير من الرونق والجاذبية، خاصةً حين ينطوي الأمر في ثناياه على تلك الرغبة الكامنة في العودة إلى منبع النهر، وصولًا إلى معرفة الكيفية التي سلكت بها مياه النهر طريقها الطويل نحو المصب، وما الذي مرت به خلال تلك الرحلة، لكن يظل الأمر في النهاية مرهونًا بالمنظور الذي تختاره صانعة الفيلم لسرد القصة، ليكون السؤال الأبرز عند تلك النقطة: إلى أين وصلت جيهان نجيم بالضبط في مهمتها هذه؟

عندما نضع في الاعتبار أن أحداث الفيلم تدور في الفترة بين الخامس والعشرين من يناير، 2011 وحتى ما بعد الثلاثين من يونيو 2013، ببضعة أيام، فيجب أن نفكر في كيفية تناول هذه الفترة الزمنية الطويلة نسبيًا خلال ساعة ونصف فحسب هى مدة عرض الفيلم، فنجد أن المخرجة تقسم هذه الفترة لما هو أقرب إلى الفصول، واضعة لكل فصل عنوان دال على الزمن، مع خلفية من رسوم الجرافيتي، ومقدمة تلخص طبيعة الفترة وتحمل طابعًا خبريًا بصوت أحمد حسن أحد أبطال الفيلم، وداخل كل فصل تقوم المخرجة بالمرور مع أبطالها الأساسيين ( خالد، مجدي، أحمد، رامي، عايدة) على أهم ما حدث خلال كل فترة من خلال حياتهم اليومية.

المفاجأة الكبرى أن الفيلم لا يفاجيء مشاهده بالمرة بأي جديد، ولا يحاول حتى أن يقدم له شيئًا أبعد مما يعرفه بالفعل ولو حتى بمنظور مختلف، كما أن الأحداث تظهر بطريقة تقريرية رتيبة كأن الأمر برمته لا يتعدى مجرد تلخيص أحداث كل فترة وعرضها في ترتيبها الزمني لتكون مجرد عناوين فرعية للعنوان الأكبر الذي صاغته جيهان نجيم بنفسها في بداية الفصل، مما يجعل الفيلم - إن جاز التعبير - "وثائقيًا أكثر من اللازم"، ناهيك عن حالة التخمة التي تصيب الفيلم لأن ببساطة ساعة ونصف مدة غير كافية لعرض هذا الكم الكبير من الأحداث.

كان الأمر يحتاج في طرحه للمزيد من الحميمية، وأن يرتبط المشاهد أكثر فأكثر بشخصياته الخمس دون أن يشعر أن هناك حاجزًا زجاجيًا شفافًا يحول بينه وبينهم، وأن يشعر أنهم كذلك بشر يفعلون أشياء أخرى في الحياة غير النضال الثوري، لكن الطريقة التي تختفي فيها الحياة الخاصة لهذه الشخصيات لحساب الشأن العام تجعل من مهمة الارتباط والتفاعل تلك مهمة صعبة للغاية، ولنا في الفيلم الوثائقي ( خمس كاميرات مكسورة) للمخرجان عماد برناط وجاي دافيدي مثالًا متألقًا على الكيفية التي يتضافر بها الشخصي والعام في قالب واحد دون أن ينتقص ذلك من الأمر شيئا.

لا أقول أن الفيلم يخلو تمامًا من الحميمية، ولكن حتى هذه اللمحات البسيطة لها التي تظهر في مشاهد خاطفة وعاجلة من الفيلم (خذ علاقة مجدي عاشور الوثيقة بأسرته كمثال) سرعان ما تتوه وسط هذا الحشد الهائل من النقاشات السياسية والأحداث التي ينشغل الفيلم بسردها على حساب التركيز على شخصياته، كما أن ذلك يهدر أحد المزايا القليلة في الفيلم، وهو التنوع الملحوظ في اختيار الشخصيات، والذين يأتون من خلفيات شديدة التباين والاختلاف، وهو ما كان يفترض أن يتم استغلاله على نحو أفضل من الناتج النهائي.

المشكلة كذلك أن سوزان نجيم قد جعلت الشغل الشاغل لشخصياتها طوال الوقت في علاقتها بما يحدث حولها هو مجرد تسجيل المواقف دون أن نعرف الأثر الذي خلفته تلك الأحداث في دواخلهم، وما الذي غيرته في وعيهم الثوري والحياتي، مما يحصر الأمر بالنسبة لهم في دائرة مغلقة من الفعل ورد الفعل، ودون رؤية أبعد من تلك الدائرة.