كيف بدأت السينما المصرية؟

- مقال

- 09:53 صباحًا - 1 سبتمبر 2018

- 9 صور

السينما في مصر

كان العرض السينمائي الأول في التاريخ فيٍ ديسمبر من 1895، بمقهى "الجراند كافيه"الكائن بشارع "الكابوسين" في باريس، تبعه بأيام -على حد ما ذكر بعض المؤرخين والنقاد- أول عرض سينمائي مصري بمقهي "زواني" في الأسكندرية، وفي 28 يناير 1896 بسينما ستانلي سكان أول عرض في القاهرة، ولكن علي نقيض ذلك صرَّحت الباحثة "سوزان عابد" بأن أول عرض للسينما في إسكندرية كان فى يوم 5 نوفمبر 1896 ببورصة طوسون(مركز الحرية للإبداع حاليًا) بشارع فؤاد، وقد أيَّد رأيها بعض المؤرخين مثل أحمد الحضري. تلى هذه الفترة مرحلة إنتاج لافلام اخبارية، يمكن نعتها بالأفلام التسجيلة إذا شئنا أن نصنفها بتصنيفات العصر، وكانت عبارة عن توثيق لبعض الأحداث، كزيارة المرسي أبو العباس، أو تسجيل احتفالات سانت كاترين، أو تصوير نوادي أجنبية وحفلات تخرج المدراس ...ألخ.

أول فيلم روائي مصري:

أما بداية السينما الروائية فجائت مع عام 1917، عندما أنتجت "الشركة الايطالية المصرية" فيلمين هم شرف البدوي والأزهار الميتة، شارك محمد كريم في بطولة الفيلمين، وتم عرضهما في سينما"شانتكلير" بالأسكندرية، إلا أنهما فشلا تجاريًا، ويرجح البعض أن السبب في ذلك هو انخفاض مستوى الفيلمين فنيًا ، بعدها قام المصور الإيطالي "لاريتشي" بصناعة بعض الأفلام الفكاهية، مثل: "مدام لوريتا"-"الخالة الأمريكانية"-"خاتم الملك". صحيح أن أفلام هذه المرحلة كانت من بطولة ممثلين مصريين أمثال محمد كريم والجزاي وغيرهم، إلا أننا لا يمكننا القول أن هذه الأفلام مصرية، حتى لو كانت بشخوص مصرية تتحرك في العباءة والجلباب والبدلة والطربوش داخل شوارع مصر، وذلك لأن القائمين على الصناعة نفسها أجانب. وقد ظل الحال هكذا حتى سنة 1923، والتي صنع فيها محمد بيومي أول فيلم روائي مصري قصير، وكان بعنوان برسوم يبحث عن وظيفة، وهو يروي عن علاقة بين الشيخ "متولي" والمسيحي"برسوم" في تأريخ اجتماعي كوميدي لأحداث ثورة 1919، وكان من المقرر أن يصنع بيومي سلسلة أفلام معنونة بنفس الأسم "برسوم"، تروي أحداث ومفارقات مختلفة تقع فيها هذه الشخصية، لكن وفاة نجل بيومي أثناء التصوير وبعض الظروف الأخرى حالت دون هذا الحلم، حتى باع بيومي معداته السينمائية لشركة "مصر للتمثيل والسينما" بعدما لم يوفق -بشكل كبير- مشروعه "الخطيب نمرة 13"ومشروع جريدة "آمون" السينمائية.

أول فيلم روائي مصري طويل:

قصة الحب التي تدور بين الأعرابي "شفيق" والأمريكية "هاليدا" والتي شهدت بداية ظهور المليجي وأنور وجدي على الشاشة السينما. وبالرغم أن عرضه كان بتاريخ ( 25 يناير 1927 ) إلا أن بعض المؤرخين يعتبرون أن البداية الحقيقية للسينما الروائية كانت مع فيلم ليلى الذي عُرِضَ في نوفمبر من نفس العام، وكان من بطولة "عزيزة أمير والتي تُعَد أول ممثلة مصرية في التاريخ، ومن إخراج وداد عرفي

.وداد حاول في البداية صناعة فيلم عن السيرة النبوية، على أن يؤدي يوسف وهبي دور الرسول، وما أن ذاع الخبر حتى أثار غضب العامة والصحافة على حد سواء، فتراجع عن محاولته تلك، وقرر بعدها أن يصنع فيلم أخر، وكان هذا الفيلم هو ليلى ، يُقال أن الفيلم كان في البداية من فصلين، وأن عنوانه الأولي كان "نداء الله"، لكن ما قام "وداد" بتصويره لم يلق إعجاب[عزيزة أمير]، فتم تغيير قصة الفيلم لتتوافق مع ماتم تصويره، على أن يتم استكمال الفيلم بمخرج آخر إستيفان روستي، وتحت عنوان جديد ليلى . حضر العرض أمير الشعراء "أحمد شوقي" ومحمد طلعت حرب، وأثنى كلا منهما على الفيلم، وعلى أداء عزيزة أمير على وجه التحديد.

أول فيلم مصري مقتبس عن رواية:

(( لقد دفعني إلى اختيار هاتين الكلمتين شعور شباب لا يخلو غرابة، وهو هذا الشعور الذي جعلني أُقدّم كلمة (مصري) حتى لا تكون صفة للفلاح، إذا هي أخرت وصارت (فلاح مصري)، وذلك أنني إلى ما قبل الحرب كنت أحس كما يحس غيري من المصريين، ومن الفلاحين بصفة خاصة، بأن أبناء الذوات وغيرهم ممن يزعمون لأنفسهم حق حكم مصر، ينظرون إلينا جماعة الفلاحين، بغير ما يجب من الاحترام، أردت أن أستظهر على غلاف الرواية والتي خصصت فيها صورًا لمناظر ريف مصري، وأخلاق أهله، إن المصري الفلاح يشعر في أعماق نفسه بمكانته، وبما هو أهل له من الاحترام ))

هكذا كان تصريح حسين هيكل صاحب أول رواية عربية حقيقية بالمقاييس الحديثة، والذي نشرها تحت أسم مستعار"مصري فلاح"، مبيننا سبب أختيار الكلمتين:( "مصري" و"فلاح") في الأسم المستعار وسبب ترتيبهما في هذا التصريح، فهو لم ينشرها بأسمه بسبب نظرة الناس للكتَّاب حينها، حيث كانوا يرونهم مجرد متسلين لا أكثر. كان محمد كريم يدرس السينما حينها في ألمانيا، وعندما أعجبته قصة هيكل قرر على الفور العمل على تحويلها لفيلم سينمائي، ولكنه لم يجد تحمس من المنتجين، في مصر وخارجها، فقد كانوا يشكون في نجاح فيلم يدور في الريف، ولكن لحسن الحظ يعرض محمد كريم فكرته على يوسف وهبي ، موضحًا أن ميزانية الفيلم لن تتعدى الخمسمائة جنيه، فيوافق وهبي ، ويبدأ المشروع الطموح، والذي أستغله محمدكريم خير استغلال، ليشدد على مهارته السينمائية ونضج رؤيته الفنية، فأبتكر وسائل جديدة في سرد بعض المشاهد بصريًا، مثل استخدامه لتقنية "الكاميراكرين" - اداة تسمح بالتقاط مشاهد علوية - في مشهد الطعام الذي كلفه حوالي عشر جنيهات حينها، أو مشهد السوق والذي أرسله لفرنسا كي يتم تلوينه يدويًا فكلفته العملية تقريبًا ربع ميزانية الفيلم.

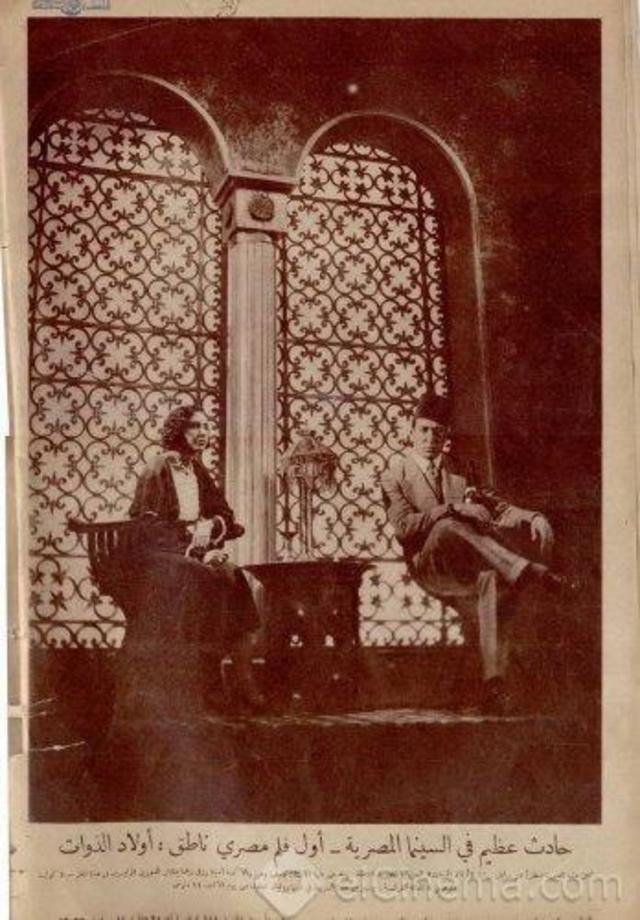

أول فيلم مصري ناطق:

تعاون فني جديد بين المخرج والفنان يوسف وهبي كان ثماره محطة جديدة في حياة السينما المصرية، فغير أن السينما الناطقة طفرة تقنية كبيرة هي أيضًا خطوة مضيئة تدنو بها السينما أكثر من كافة الطوائف المجتمعية حيث كان يعجز بعض الجمهور -الغير متعلم- من فهم الجمل الحوارية التي كانت تُكتب على الشاشة في الأفلام الصامتة. شارك وهبي في بطولة العمل الفنانة أمينة رزق، وقد تم تصوير الفيلم في مصر وفرنسا، حيث أن الفيلم لم يكن ناطقًا بأكلمه، بل يسعنا أن نقول أن نصفه فقط الذي كان يتكلم، فتكلفة صنع فيلم ناطق كانت عالية جدًا حينها، خصوصًا أن الصوت لم يكن قد دخل السينما منذ وقت كبير، فالصوت دخل سنة 1927 مع فيلم "مغني الجاز"، بينما أولاد الذواتكان من إنتاج 1932، وعلى هذا فقد تم تصوير المشاهد الصامتة هنا، والناطقة في باريس.

أول فيلم مصري غنائي:

كما نطقت السينما، حرى بها أن تغرِّد، بقصائد من كتابة الشاعر العظيم مطران خليل، والذي كتب سيناريو الفيلم كذلك، عن قصة لازار. الفيلم من انتاج 1932 وتدور قصته عن رجل ثري يشارك أحد عماله في حب فتاة أجنبية. للأسف لا أحد يدري أين ذهبت النسخة الأصلية الخاصة بالفيلم، لكن الناقد سمير فريد ذكر في كتابه "تاريخ الرقابة على السينما" أنه وجد نسخة منه في مهرجان السينما العربية بمعهد العالم العربي في باريس. ويذكر محمد عبد المنعم في مقالته عن الفيلم على جريدة التحرير أن الفيلم كان سيسبق أولاد الذوات في الإنتاج والعرض ليكن أول فيلم مصري ناطق في تاريخ السينما، لكن بعض المعوقات حالت دون إنتزاع هذا اللقب.

أول فيلم مصري ملون:

سبق وتم تقديم بعض المشاهد الملونة في بعض الأفلام، مثل فيلم لست ملاكًا للمخرج محمد كريم ومن بطولةمحمد عبد الوهاب، كما أنه سبق وتم تلوين أفلام كاملة مثل بابا عريس، أو مثل الفيلمين الذين أرسلهما محمد فوزي ليتم تلوينهما في باريس : (الحب في خطر - نهاية قصة)، والذين أحترقا في طريق العودة لمصر، لكن البداية الحقيقية للألوان في نظر معظم النقاد كانت مع فيلم دليلة لمحمد كريم، ومن بطولة عبد الحليم حافظ وشادية، وقد يرجع السبب إلى أن التقنية كانت "سينما سكوب"، وهي مقاومة للحرق والتلف. في الحقيقة محمد كريم مَن جعل السينما تعانق فن الادب، ثم تنطق، ثم تغني بالألوان!

السينما المصرية..محطات وتغيرات

مرت السينما المصرية بأطوار مختلفة في حياتها، متأثرة بالظروف الاجتماعية والسياسية والعسكرية، وبالحركات والتيارات الفكرية والفنية. مرت بمراحل تدهور عديدة، مثل سيطرة القطاع العام عليها في منتصف الستينات، والذي لم تتخلص منه إلا بقدوم الثمانينات، أو مثل سينما المقاولات، على أنها وبين هذه المراحل ظفرت بتطورات وخلقت مذاهب فنية عظيمة، كالواقعية الجديدة التي أنغرزت جذورها من كمال سليم بفيلم العزيمة، ثم نمت وتطورت على يد استاذ الواقعية الخالد صلاح أبو سيف، حتي وصلت إلي كامل نضجها مع الثمانينات وأفلام خان وعاطف الطيب وغيرهم، ناهيكم عن المدارس السينمائية التي خلقت لونًا جديدا في الفن المصري، وجددت روح الفن السابع، كمدرسة شاهين والميهي وكمال الشيخ ، بالاضافة طبعًا لإنجازات شادي عبد السلام في الفن عمومًا، والسينما خصوصًا، لتشرق شمس العالمية على الفن الأصيل، والفكر الجليل.