قبل (يوم الدين).. ما رآه أبو بكر شوقي داخل المستعمرة، وسمعه في ليالي اﻷربعاء

- نقد

- 06:58 مساءً - 17 سبتمبر 2018

- 3 صور

- كتبه محمود راضي تابع

-

جاء خبر مشاركة فيلم مصري للمرة اﻷولى منذ عام 2012 في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي الدولي –الذي شهد مشاركة فيلم (بعد الموقعة) للمخرج يسري نصر الله- في دورته الحادية والسبعين من حيث لم يتوقع أحد في اﻷوساط السينمائية المصرية على اﻹطلاق، بل ومنح دفقة هائلة من الأمل للعشرات من صناع السينما الشباب في مصر لتكرار هذا الإنجاز في يوم من اﻷيام.

لم تتوقف المفاجأة وقتئذ على كون فيلم (يوم الدين) هو العمل الروائي اﻷول لمخرجه أبو بكر شوقي، وإنما كذلك لأن المخرج نفسه اسم غير معروف كثيرًا في اﻷوساط السينمائية المصرية باﻹضافة إلى حداثة سنه، فهو في الثانية والثلاثين من عمره فحسب، ويعمل في الفيلم مع مجموعة من الممثلين غير المحترفين، والبطل الرئيسي لفيلمه من أحد قاطني مستعمرة الجذام في أبو زعبل، ناهيك عن التطرق لصنف سينمائي غير مطروق كثيرًا في السينما المصرية وهى أفلام الرحلات على الطريق Road Trip Movies، مع موضوعة تعد بمثابة أرض بكر لم تطأها أقدام السينما المصرية من قبل، وابتعاد تام عن كافة الموضوعات التقليدية التي يفضل ممولي السينما العربية أن يشاهدوها على الدوام.

ولحين صدور (يوم الدين) في الصالات السينمائية في مصر نهاية سبتمبر الجاري، قررنا الحديث عن اثنان من اﻷفلام الوثائقية القصيرة التي قدمها شوقي خلال السنوات الماضية، أولهما هو (المستعمرة) الذي استلهم منه شوقي فكرة (يوم الدين)، والثاني هو Things I Heard On Wednesdays الذي قدمه باللغة اﻹنجليزية وتناول فيه تاريخ وجيز لعائلته.

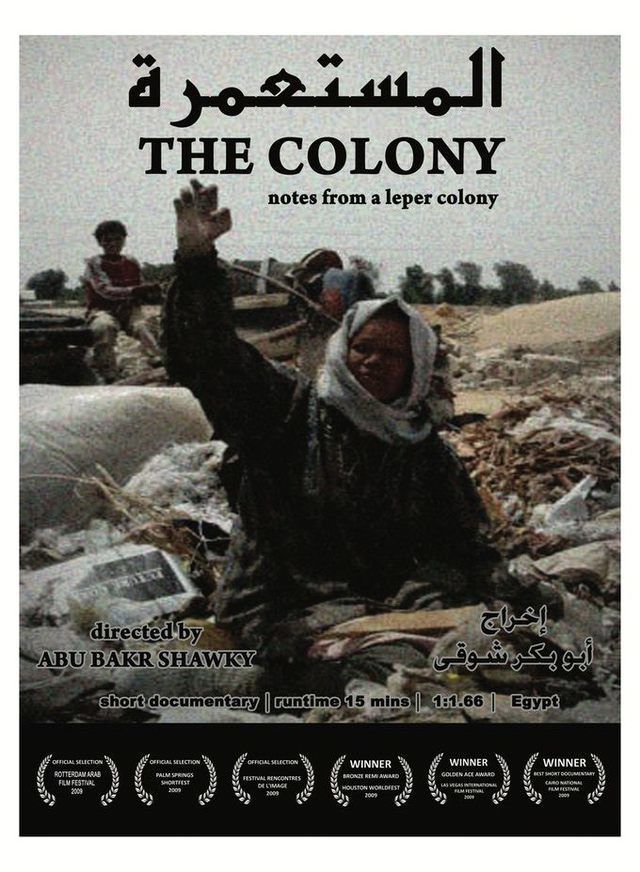

المستعمرة

في العام 1963، وقبيل سنوات معدودة من رحيلها عن عالمنا عن عمر يناهز إثنين وثلاثين عامًا، وعلى مدار إثنى عشر يوم متواصل، حملت الشاعرة اﻹيرانية الراحلة فروخ فرخزاد كاميرتها إلى تبريز لتعمل على تجربتها اﻹخراجية اﻷولى واﻷخيرة كذلك، فيلم وثائقي قصير من داخل مستعمرة اسايشگاه باباباغي للجذام بعنوان The House Is Black، مازجة في بوتقة واحدة بين رصيدها القوي في كتابة الشعر، وخبرتها الناشئة في مجال السينما لتكمل في ثنايا الفيلم كل ما ينقص أحدهما اﻵخر لاكتمال التجربة في علاقة تبادلية.

حيث يقوم الشعر المنطوق على شريط الصوت طوال مدة الفيلم باستنطاق اﻷفكار غير المنظورة أو التي يصعب التعبير عنها بصريًا حين لا تقدم لك الصورة شيء أبعد مما تراه، وتقوم الصورة في المقابل بتجسيد بعض هذه اﻷفكار المجردة وتحويلها إلى لقطات متتالية فتألف العين ما هو غير معتاد لها قبلًا.

وفي السنة الثالثة من دراسته بالمعهد العالي للسينما، توجه أبو بكر شوقي من أجل مشروعه الوثائقي لهذه السنة إلى مستعمرة أبو زعبل للجذام لكي يصنع هو اﻵخر مشروعًا توثيقيًا مشابهًا عن القاطنين وراء جدران هذه المستعمرة التي قد لا يعلم بوجودها الكثيرين، لكن هدفه كمخرج هنا يختلف كثيرًا عن هدف فروخ فرخراد على الرغم من التشابه الظاهري في الموضوع وطبيعة المحيط المكاني.

فبينما اهتمت فرخزاد بمراكمة الصور على نحو متتالي وتتركها للمشاهد لكي يواصل تأمله في فحواها، عمل شوقي أكثر على مراكمة الحكايات، متنقلًا من نزيل ﻵخر، ومن موظف ﻵخر، بل ومن الماضي ليومنا هذا – وإن كان على عجالة نظرًا لقصر مدة الفيلم- خلال الحديث عن مرض الجذام نفسه وماهيته من اﻷساس لكي نقف على أسباب تواجد كل هؤلاء في مستعمرة الجذام وعدم قدرتهم على التفاعل مع العالم الخارجي بشكل طبيعي ولجوئهم إلى منظومة حياتية بديلة تعوضهم عن المنظومة الطبيعية الموجودة في العالم الخارجي.

ومن هنا، يقتسم كل من صانع الفيلم وسكان وعمال المستعمرة الشريط السينمائي جنبًا إلى جنب، واضعًا هو الخطوط العريضة التي تلزمنا كمشاهدين دخولًا إلى هذا العالم غير المألوف، ويفسح ﻷبطال فيلمه باقي المساحة كاملة لكي يشاركون بحكاياتهم الشخصية مع المرض والعائلة والعالم، بل إن الصورة تخدمهم في أغلب الوقت بحيث يتبقى للمخرج أن يسجل ما يحكونه لنا وما يرونه لنا، مما يجعل الهدف النهائي للفيلم ليس الوقوف على مجرد تحقيق تجربة جمالية بصرية على غرار ما قدمته فرخزاد في فيلمها عن نفس الموضوع، وإنما لكي يُسمع أخيرًا هذا الصوت الداخلي الذي طال كتمانه داخل صدور سكان المستعمرة.

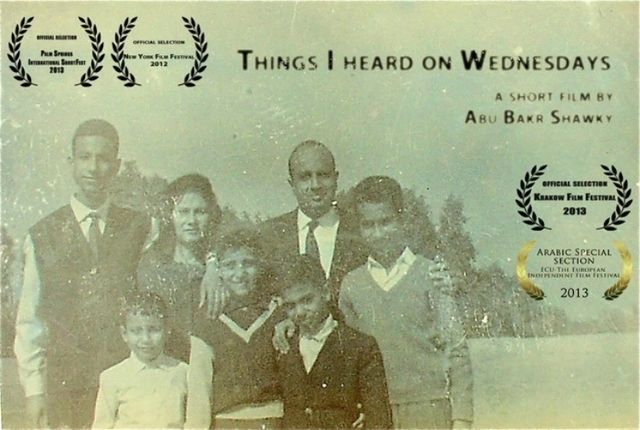

أمور سمعتها في ليالي اﻷربعاء

على امتداد رواية نجيب محفوظ الشهيرة (حديث الصباح والمساء) التي تحولت إلى مسلسل تليفزيوني رغم الصعوبة الشديدة في اقتباسها بسبب تعقيد شكلها الفني، نتنقل من البداية للنهاية بين سلسلة من الحكايات المفهرسة والمرتبة حسب الترتيب اﻷلفبائي ﻷسماء الشخصيات، والتي تُحكى بشكل إخباري فائق الحياد، وكل حكاية تخص شخصية بعينها تتقاطع بعلاقة ما أو أخرى مع سائر الشخصيات، لكن في النهاية تمتثل كل الحكايات في أسلوب سردها ﻷكثر شكل أولى في الحكي عرفته البشرية، وهو النقل الخبري الذي يلتزم بنقل الحقائق الرئيسية واﻷخبار المتواردة عن الشخص المحكي عنه بغض النظر عن مدى صحتها: ميلاده، نشأته، عمله، زواجه، وفاته.. إلخ، و بما يتشابه مع عشرات بل مئات من كتب التراث العربي واﻹسلامي التي تخصصت في نقل أخبار البشر والعباد بنفس الكيفية.

في هذا الفيلم القصير يلتزم شوقي بنفس الكيفية تقريبًا وإن لم تطابقها تمامًا، حيث يصيغ لنا حكاية طويلة بالغة التكثيف باللغة اﻹنجليزية عن عائلته، صانعًا هو اﻷخر سلسلة من الحكايات القصيرة جدًا عن أفراد عائلته الكبيرة حتى أن بعض هذه الحكايات لا تتجاوز السطر الواحد، ملخصًا حياة فرد العائلة ربما في تفصيلة صغيرة أو حدث فارق.

كما أن حيوات هذه اﻷشخاص لا تنفصل إطلاقًا عما يجرى خارجها، فعبر هذه الحكاية الطويلة الحاضنة لكل هذه الحكايات الصغيرة، نشاهد أمامنا موجزًا فريدًا للتاريخ المصري حتى مع اختلاف درجة احتكاك كل فرد من العائلة بهذه اﻷحداث الكبرى وعلاماته المميزة (مذبحة القلعة، حفلات أم كلثوم، بناء السد العالي، حرب أكتوبر، وفاة الرئيس جمال عبدالناصر، هزيمة 1967، انقلاب الضباط اﻷحرار في 1952، الغزو العراقي للكويت، أحداث 18 و19 يناير، اغتيال السادات، 25 يناير).

وعلى الرغم من بساطة طريقة تقديم الفكرة، حيث نسمع الحكاية على تتابع متتالي ضخم من الصور العائلية التي تخص عائلة شوقي مع قطع على مقاطع فيديو للأحداث الكبرى التي شهدتها مصر ومشاركة الموسيقى التصويرية في صنع مسار موازي للقصة، إلا أن شوقي يساير هذه البساطة حتى النهاية، ولا يحملها أكثر من طاقتها، ويتعامل معها على نفس قدرها، ويتركنا تمامًا لهذه الحكاية مطالعين ألبومه العائلي الحافل.