7 سنوات على رحيل الأستاذ (ماكانش هيبقى كويس لو الصغير هو اللي مات)

- مقال

- 02:40 مساءً - 2 اغسطس 2015

- 1 صورة

منذ سبع سنوات، وتحديدًا يوم 27-7-2008 رحل عنا الأستاذ.. لم أكن من محبي شاهين، تمامًا كالجيل الأسبق الذي أمطرنا دائمًا وأبدًا بجملة "يوسف شاهين ده أفلامه مابتتفهمش.. دي أفلام مهرجانات"! ذلك المصطلح اللعين الذي لطالما استخدموه للحكم المسبق بالفشل والتعقيد على أعمال لم يتكبدوا حتى عناء مشاهدتها، ولكن هكذا صورت لهم أهواءهم!

ومنذ بضع سنوات عقدت النية أن أتحرر من تلك الأوهام التي صدّرها لنا جيل الآباء والأمهات وأن أخوض التجربة بنفسي، متجاهلة فى ذلك عقدة "الحكم المسبق". فوجدتنى بالفعل أحب الكثير من أفلامه منذ الصغر كفيلم " أنت حبيبي" و" جميلة بوحريد" و" الناصر صلاح الدين" و" المصير".

وعندما اتخذت قرارًا بالتركيز في مراجعة ومشاهدة أعمال الأستاذ، لم أفهم لِمَا وصم العديدون أفلامه بـ"غير مفهومة"! فما الذي لا يفهمونه في أن "أبو سويلم" يدافع عن أرضه حتى أخر قطرة بدمه إلى أن كانت نكسته ونكسة القرية بأكملها في نهاية " الأرض"! .. إلا إذا كان ما قاله تلميذه المخرج يسري نصرالله فى ندوة بعد عرض أحد أفلام الأستاذ فى سينما "زاوية"، صحيح.. إذ قال ما هو ملخصه إن الحكومة وقتها كانت تتشدق بمصطلح "أخلاق القرية" فعندما تعرض شاهين لأخلاق القرية بواقعها وحقيقتها لم تحتمل الحكومة ذلك الاعتراض الفني والدرامي فأشاعت عنه أن أفلامه غير مفهومة فتوارثت الأجيال تلك الشائعة كأنها حقيقة مُسَلَمٌ بها!

ما الغريب فى مبدع أحس أنه شارك بشكل أو بآخر في نكسة 76 عندما كانت الهزيمة تحدث على أرض الواقع وكان هو فى الجنوب يقوم بتصوير الفيلم التسجيلي " الناس والنيل" ليأرخ معجزة السد العالي، فاكتشف حين حلت الكارثة أنه كان بذلك يشارك في تضليل الناس وإلهائهم كما فعل من قبله العديد من مبدعي جيله، الذين سلموا فنهم للسلطة ليكون لسانها ليشاركوا بذلك فى نظرة الكسرة والعجز المُطلة من عيون الناس وقتها، هنا قرر شاهين أن يتخلص من احساسه بالفشل والعجز فى أربعة أعمال أفردهم لتلك القضية، فكان "الأرض" أولهم الذى حين عُرض فى مهرجان "كان" وقف الجمهور مصُفقًا له بحرارة لإبهاره لهم بواحد من أهم الأفلام التى عُرضت فى هذه الدورة من المهرجان، كما جاء على لسان العديد من النقاد الفرنسيين وقتها، قرر شاهين بعد ذلك أن يتحدث عن النكسة بشكل صريح فى فيلمى " العصفور" و " الاختيار"؛ فتناول جو فى "الاختيار" أسباب النكسة، والتي كان أهمها تفشي الفساد في السلطة. ومن ثَمَ كان "العصفور" الذى مشى فيه شاهين عكس التيار الذى كان _ومازال_ سائداً فى ذلك الوقت، في أن لسان حال الشارع تعليقًا على خطاب تنحي عبدالناصر هو التظاهر، مطالبين إياه بالتراجع. فأوضح شاهين في "العصفور" أن هناك شريحة من الناس كانت تعي أن ناصر أخطأ، ويجب أن يُحاسب على أخطاء النكسة، فهو ليس برسول لنعصمه من الأخطاء. وأنهى شاهين الرُباعية ليفرغ ما بداخله تجاه النكسة في " عودة الابن الضال" حين وجد الحل فى الجيل الجديد ليصلح ما أفسده القديم ولتكون النهاية بواحد من أحلى وأجمل ما قدم شاهين للشاشة؛ لتكون التجربة برُمتها ثرية وتستحق التأمل والمشاهدة بعناية.

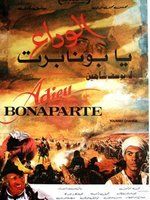

وبعدما قدم شاهين عصارة فكره وأحس أنه أتم رسالته ببلوغه الخمسين من عمره، قرر أن يقص علينا حكايته ويخبرنا " إسكندرية ليه؟" لتكون أولى أجزاء سيرته الذانية، والتي أعتقد أنه لم يكن ينتوي أن يُكملها لولا عثوره على "يحيى" نسخته المصغرة الذي جعله يشعر أن الأماني مازالت ممكنة بعد الخمسين، وأن الآوان لم يفت بعد ليكمل ويحقق حلمه الذي أتى به من الولايات المتحدة الأمريكية. فأخذ يخطط الأستاذ كيف سيحقق حلمه بعدما وجد ضالته المنشودة التي تجسدت في " محسن محي الدين"، الشاب الذي يرى فيه شاهين نفسه، حين كان فى مثل عمره، وازداد الشعور بذلك حين أدى محسن شخصية شاهين الشاب بتطابق شديد مع الشخصية الحقيقية في فيلمي "إسكندرية ليه؟" و" حدوتة مصرية" ليدفع ذلك بالأستاذ لبناء المزيد من الأماني على قدرته أخيرًا في تقديم "هاملت"، الذى لطالما حلم به ولكن استسلام محسن حال دون تحقيق ذلك الحلم. فبعد أن توترت العلاقة في " وداعًا يا بونابرت" وازداد التوتر ووصل أشُده في " اليوم السادس" أعلن محسن أنه لن يستطيع أن يكون البطل في أحلام أستاذه وتركه وحيدًا وقد كسر حاجز الستين يعاني آلام فقدان الحلم بعد انتشاءة إيجاده. ورغم ما كان يشعر به شاهين وقتها إلا أنه استكمل السيرة الذاتية وكما أفرغ ما بداخله تجاه النكسة فى الرباعية السابق ذكرها، أفرد لهزيمة حلمه وتخليه عنه فيلم كامل وأسماه " إسكندرية كمان وكمان"، فشرح ما بداخله تجاه تخلي محسن عنه وسرد القصة من كافة الجوانب، حتى أنه أنصفه فى بعض الآحيان!

ولكن جو الذي استطاع أن ينجح وسط عبارات جدته بأن "ياريت كان الصغير هو اللي مات"، ثم صموده أمام كل من وصموه بالفشل بعد عرض فيلمه " باب الحديد" ليُرفع من السينمات بعد ثلاثة أيام فقط من عرضه ويعنفه المنتج مقسمًا أنه لن يتعامل معه ثانيةً حتى أن أحد الحضور لفيلمه بصق فى وجهه بعد عرض الفيلم! .. فمن استطاع أن يكمل بعد أن مر بتلك الحواجز والظروف قادر على أن يكمل مشواره حتى وإن كان حلمه قد تخلى عنه ومضى فى طريقه.. فأكمل جو المشوار ليقدم للعالم "المهاجر" ومن بعده " المصير" ليعود بنا إلى مهرجان "كان" ويثبت أن الفشل والخذلان مؤقتان أما فنه فهو باقٍ رغم كل شيء.

قدم شاهين بعد ذلك فيلم " الآخر" والذي أحببته رغم عدم حبي لبطليه " هاني سلامة" و" حنان ترك" ولكنني أحببت تفاصيله التي أضفى عليها "جو" لمسات شخصيته ليغير قصة عادية إلى ملحمة تحمل توقيعه وروحه التى افتقدها فيلمه الذى تلاه " سكوت هنصور" فلم أقتنع أو أرى ما رآه الأستاذ من موهبة في " لطيفة" لتكون بطلة أحد أفلامه ولم أجد بالفيلم ما أحبه سوى الجميلة الراحلة ماجدة الخطيب و أحمد بدير ولكن الحالة العامة للفيلم لم تكن مبهرة بالمرة كما عودنا الأستاذ.. ومع احساس "جو" باقتراب النهاية قرر أن ينهي السيرة الذاتية بـ" إسكندرية نيويورك" فكان أحد أهم أدوار العظيم محمود حميدة مع اكتشافه للنجمة الجميلة يسرا اللوزي.

وأخذ الحلم فى الخفوت بالفعل مع مرض الأستاذ وكثرة دخوله للمشفى وتدهور حالته الصحية، والتى استقرت لبعض الوقت حين قرر أن ينهي مسيرته بوضع اسم تلميذه " خالد يوسف" بجانب اسمه على نفس العمل ولكن هذه المرة ليس كمساعد وإنما كمخرج ليكون " هي فوضى" الاسم الذي لم يقم الأستاذ حتى باختياره، فالفيلم خرج بروح وفكر خالد يوسف، ورغم ذلك تستطيع أن تشعر ببصمات الأستاذ في بعض المشاهد التى رغم قلتها إلا أنها لمسات تليق بنهاية مخرج عظيم، ولذلك لطالما ذكر خالد صالح رحمة الله عليه والجميلة منة شلبي مواقفهما أثناء التصوير مع الأستاذ وتوجيهه لهما في مشاهدهما حتى يصله احساسهما بالشخصيتين لأنه أهم ما فى الفيلم.

ويفارقنا جو ويترك وراءه من يمدحون ومن يذمون، من يحبونه ومن يكرهونه، من يحترمونه ومن يحقرون من فنه وتاريخه ويعتبرونه لا شيء.. فارقنا الأستاذ فى 27-7-2008 تاركا كل هذا وراءه ليترك على شاهد قبره كلمات إحدى أغانى أفلامه: "لا يهمني اسمك لا يهمني عنوانك، لا يهمني لونك ولا ميلادك، يهمني الأنسان ولو مالوش عنوان..".

حبي وتقديري لفن هذا الرجل، ممتنة به لاثنين، الأول هو سينما "زاوية" التي أسهمت في ذلك بشكل كبير عندما أفردت أسبوع كامل لعرض أعماله منذ عام مضى. فلولاها لما شاهدت أعمال المبدع الراحل على شاشة السينما وغازل صوت بَكَرة العرض الـ35 مللي أذناي، فعلمت بماذا شعر جيل الأوائل ممن عاصروه وأحبوه وانتظروا أفلامه فى السينمات. والثاني هو حبيب سابق كان لوجوده معي وقتها أبلغ الأثر فى أن أشعر بما كان يشعر به هو حين يشاهد أفلام مخرجه المفضل على شاشة السينما وتلمع عيناه بشغف حب المهنة والتعلق بها أكثر فنقل إليّ احساسه وحالته دون أن يشعر. فأنا أهدي هذا المقال له لأن لولاه كان لينقصني جزء كبير مما أشعر به الآن حين أتحدث وأحكى عن الأستاذ وأعماله. رحمة الله عليك يا أستاذ، سلامنا للأحباب ورسالة منا إلى الجدة: "لأ، ماكانش هيبقى كويس لو الصغير هو اللي مات".

الأكثر مشاهدة

وصلات

-

![]() يوسف شاهين

يوسف شاهين

-

![]() محسن محيي الدين

محسن محيي الدين

-

![]() يسري نصر الله

يسري نصر الله

-

![]() هاني سلامة

هاني سلامة

-

![]() حنان ترك

حنان ترك

-

![]() لطيفة

لطيفة

-

![]() أحمد بدير

أحمد بدير

-

![]() ماجدة الخطيب

ماجدة الخطيب

-

![]() محمود حميدة

محمود حميدة

-

![]() يسرا اللوزي

يسرا اللوزي

-

![]() خالد يوسف

خالد يوسف

-

![]() خالد صالح

خالد صالح

-

![]() منة شلبي

منة شلبي

-

![]() هي فوضى؟

هي فوضى؟

-

![]() الناصر صلاح الدين

الناصر صلاح الدين

-

![]() اليوم السادس

اليوم السادس

-

![]() الوداع يا بونابرت

الوداع يا بونابرت

-

![]() الآخر

الآخر

-

![]() الناس والنيل

الناس والنيل

-

![]() عودة الابن الضال

عودة الابن الضال

-

![]() العصفور

العصفور

-

![]() سكوت ح نصور

سكوت ح نصور

-

![]() انت حبيبي

انت حبيبي

-

![]() المصير

المصير

-

![]() إسكندرية ليه؟

إسكندرية ليه؟

-

![]() الاختيار

الاختيار

-

![]() الأرض

الأرض

-

![]() إسكندرية كمان وكمان

إسكندرية كمان وكمان

-

![]() باب الحديد

باب الحديد

-

![]() جميلة

جميلة

-

![]() إسكندرية نيويورك

إسكندرية نيويورك

-

![]() حدوتة مصرية

حدوتة مصرية